Perché il conflitto è NATO

di Giovanni Bonomo

C’è chi continua a leggere la guerra in Ucraina con uno schema binario: da un lato l’aggressore, Vladimir Putin; dall’altro l’aggredito, Volodymyr Zelensky. Una visione comoda, ma monca. Per comprendere davvero le radici del conflitto occorre ripercorrere la storia degli ultimi trent’anni, a partire dalla fine della Guerra fredda, e guardare a un attore spesso dimenticato: la NATO.

C’è chi continua a leggere la guerra in Ucraina con uno schema binario: da un lato l’aggressore, Vladimir Putin; dall’altro l’aggredito, Volodymyr Zelensky. Una visione comoda, ma monca. Per comprendere davvero le radici del conflitto occorre ripercorrere la storia degli ultimi trent’anni, a partire dalla fine della Guerra fredda, e guardare a un attore spesso dimenticato: la NATO.

La dissoluzione dell’URSS e le promesse mancate

Il 1° luglio 1991, Michail Gorbačëv scioglie il Patto di Varsavia. Pochi mesi dopo, l’8 dicembre, viene firmato l’accordo di Belaveža che sancisce la dissoluzione dell’Unione Sovietica. In cambio, Mosca ottiene la promessa informale degli Stati Uniti che l’Alleanza Atlantica non si sarebbe allargata a Est. Quella frase di James Baker a Gorbačëv, “not one inch eastward”, resta agli atti nei Memoranda of Conversation (National Security Archive, George Washington University).

Ma la promessa rimase lettera morta.

Gli anni di Eltsin e l’ingresso di Putin

Durante la presidenza di Boris Eltsin (1991-1999), la Russia visse un decennio di privatizzazioni selvagge, oligarchi rampanti e povertà diffusa. Nel marzo 1999, la NATO accoglie Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, primo allargamento a Est. Pochi giorni dopo, sempre a marzo, bombarda la Serbia per 78 giorni senza mandato ONU, nonostante i veti di Russia e Cina.

È in questo contesto che, nell’agosto 1999, Eltsin nomina Vladimir Putin primo ministro. Il 31 dicembre dello stesso anno, Eltsin si dimette e Putin diventa presidente ad interim.

L’allargamento continuo

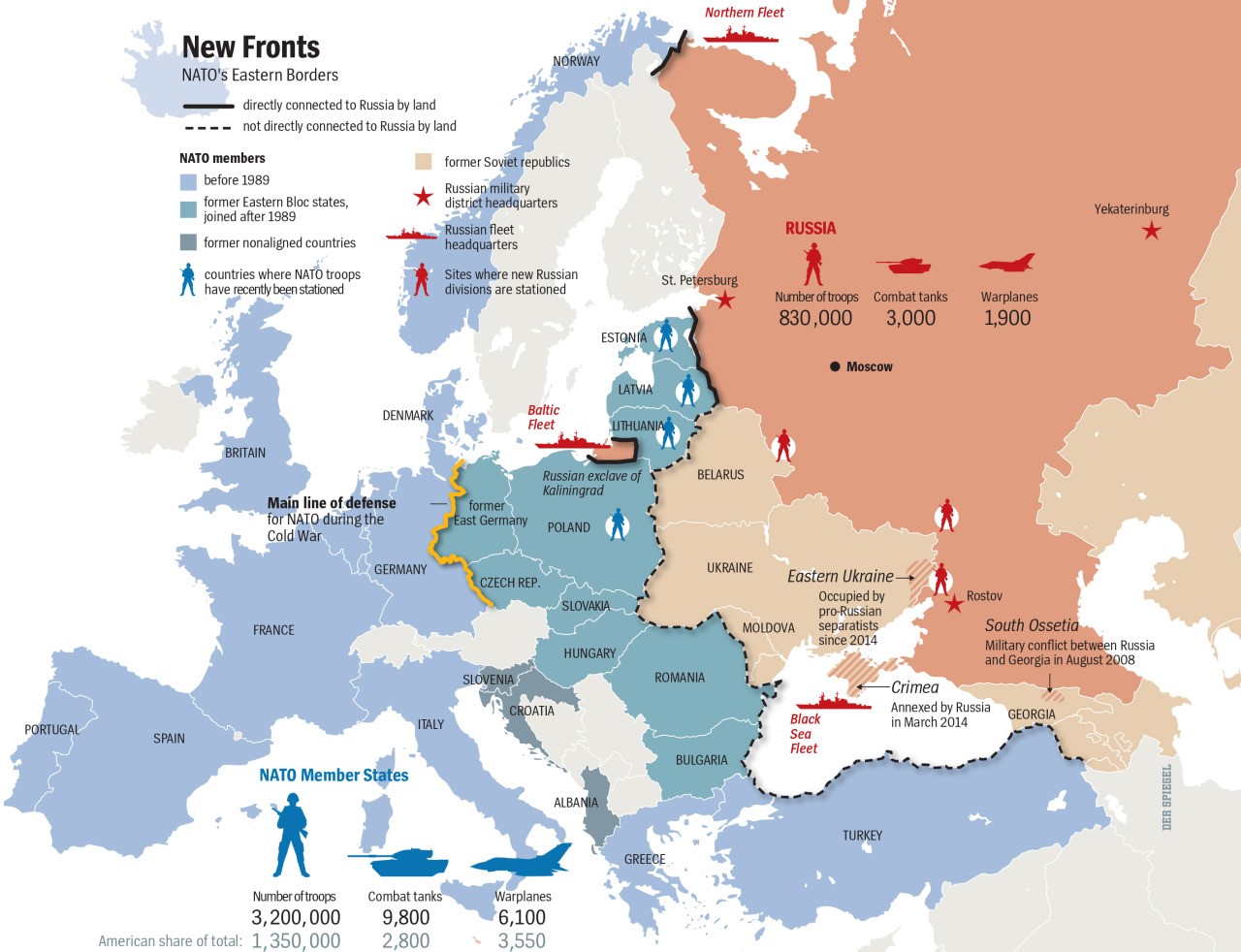

Da allora, l’allargamento della NATO è stato costante (immagine Der Spiegel, pre-invasione dell’Ucraina):

* *2004: Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Romania.

* *2009: Albania e Croazia.

* *2017: Montenegro.

* *2020: Macedonia del Nord.

* *2023: Finlandia.

* *2025: Svezia (in attesa di ratifica turca).

Un’espansione che Mosca ha sempre letto come accerchiamento strategico.

Le guerre intermedie

Putin, eletto presidente nel 2000, reprime duramente il separatismo ceceno e rimette lo Stato al centro dell’economia. In politica estera si oppone all’invasione americana dell’Iraq (2003), interviene in Georgia (2008) dopo il tentativo di Tbilisi di riprendere l’Ossezia del Sud, e nel 2015 entra in Siria a fianco di Bashar al-Assad, bloccando il cambio di regime sostenuto da Stati Uniti e alleati NATO.

Il 2014 e la faglia ucraina

Il punto di rottura arriva nel 2014: il movimento di Maidan porta alla destituzione del presidente filo-russo Viktor Yanukovich, evento che Mosca definisce un colpo di Stato sostenuto da Washington. A marzo, la Russia annette la Crimea, mentre esplode la guerra nel Donbass. Per Kiev inizia un progressivo riarmo, con addestramento e forniture NATO (U.S. Congressional Research Service, 2022).

Dalla linea rossa all’invasione

Nel vertice NATO di Bucarest (2008) era già scritto: “L’Ucraina e la Georgia diventeranno membri della NATO”. Una frase percepita dal Cremlino come una minaccia esistenziale. Nel dicembre 2021, Mosca chiese formalmente agli Stati Uniti garanzie legali di neutralità per l’Ucraina: richiesta respinta. Il 24 febbraio 2022, Putin lanciò l’“operazione militare speciale”.

Un conflitto strutturale

Il conflitto ucraino non nasce dunque nel 2022, ma da una sequenza di errori, espansioni, umiliazioni e percezioni divergenti di sicurezza. La NATO non è spettatrice: è parte integrante del problema.

La verità scomoda è che la pace non si costruirà né con più armi né con nuove adesioni all’Alleanza, ma con la capacità – finora assente – di fermarsi, tornare al dialogo e ridisegnare un sistema di sicurezza condiviso.

Perché, in fondo, è la NATO a essere il filo rosso che lega tre decenni di conflitti europei.