Titolo: “Dove sono finiti i capolavori? Il declino della grande narrativa cinematografica”

di Paolo Brambilla —

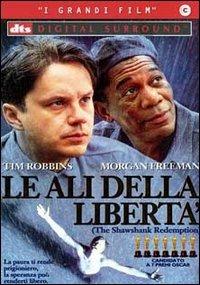

Negli anni ’90, film come Le ali della libertà (1994), tratto da un racconto di Stephen King e diretto da Frank Darabont, riuscivano a coniugare narrazione profonda, interpretazioni memorabili e un messaggio universale di speranza e redenzione. Ancora oggi resta uno dei film più amati di sempre, simbolo di un cinema capace di scavare nell’animo umano e di restituirgli dignità, dolore, grazia. Eppure, guardando l’offerta cinematografica contemporanea, sembra che opere di tale intensità emotiva e spessore narrativo siano sempre più rare.

Questo fenomeno non è soltanto un’impressione nostalgica. Negli ultimi anni, l’industria cinematografica è stata travolta da una duplice trasformazione: da un lato l’omologazione imposta dalle logiche delle piattaforme di streaming e del marketing algoritmico, dall’altro l’influenza crescente delle dinamiche politico-culturali, forse anche quelle di una nuova destra identitaria che, in molti casi, tende a ridurre la complessità delle storie umane in nome di un’ideologia semplicistica, reazionaria o revanscista.

L’algoritmo al posto dell’autore

Nel cinema di oggi, spesso non è più l’autore a decidere il tono, il ritmo, o il senso di una storia: lo fanno i dati.. , ovvero i fatturati… Le piattaforme investono in contenuti “sicuri”, facilmente vendibili in forma seriale, pensati per mantenere alto l’engagement, più che per lasciare un segno duraturo. Le sceneggiature diventano formule, gli archetipi si riducono a cliché, e il rischio autoriale viene visto come una minaccia commerciale. In questo schema, film come Le ali della libertà — lenti, contemplativi, profondamente morali — sembrano fuori mercato.

Il cinema nell’era della polarizzazione

Parallelamente, il clima politico globale si è fatto più polarizzato. La nuova destra, in molte sue declinazioni, promuove un ritorno a valori tradizionali, talvolta nostalgici e conservatori, che si riflettono anche nel modo in cui si finanziano o censurano certi contenuti. I film che raccontano l’ambiguità morale, la dignità dei vinti, l’ingiustizia sistemica o la redenzione attraverso l’empatia rischiano di essere etichettati come “ideologici” o “woke”, e vengono spesso marginalizzati.

Non è un caso se molti dei capolavori degli ultimi decenni — da Il miglio verde a American Beauty, da Million Dollar Baby a The Pianist — sarebbero difficili da produrre oggi: troppo “lenti”, troppo dolorosi, troppo rischiosi. Il pubblico c’è ancora, ma fatica a trovare questi film in un oceano di contenuti uniformati, frammentati e anestetizzati.

Resistenza culturale

Eppure, non tutto è perduto. Alcuni registi — come Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, Bong Joon-ho o anche autori europei come Paweł Pawlikowski o Alice Rohrwacher — continuano a lavorare controcorrente, mantenendo viva l’idea che il cinema possa ancora essere arte e non solo intrattenimento. Ma serve anche una domanda culturale più matura da parte del pubblico, un desiderio collettivo di tornare a storie che parlano davvero di noi, con tutti i nostri drammi, speranze e contraddizioni.

Forse è tempo di rimettere al centro l’essere umano, come faceva Le ali della libertà: raccontare la prigione senza ideologia, la libertà senza retorica, la redenzione come possibilità. In un mondo che ha bisogno di storie vere, il cinema non può accontentarsi di vendere sogni vuoti. Deve tornare a essere una voce. Forte, fragile, e profondamente umana.